역제곱 법칙

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

역제곱 법칙은 세기가 거리의 제곱에 반비례한다는 법칙으로, 뉴턴의 만유인력 법칙, 전기적 현상, 빛, 소리, 방사선 등 다양한 분야에 적용된다. 이는 3차원 공간에서 힘이 퍼져나가는 현상을 설명하며, 구의 표면적과 관련하여 플럭스 밀도와 같은 물리량에도 적용된다. 역제곱 법칙은 3차원 유클리드 공간에서 비회전 벡터장의 발산이 0이라는 성질과 관련 있으며, 일반적인 n차원 공간에서도 확장될 수 있다. 역제곱 법칙은 14세기부터 연구되었으며, 케플러, 뷜리아르두스, 훅, 뉴턴 등 여러 과학자에 의해 발전되었다.

역제곱 법칙은 어떤 힘, 에너지 또는 다른 보존량이 3차원 공간의 점원에서 균일하게 방출될 때 일반적으로 적용된다. 구의 표면적(4π''r''2)은 반지름의 제곱에 비례하기 때문에, 방출된 복사가 광원에서 멀어질수록 광원으로부터의 거리의 제곱에 비례하여 넓어지는 영역에 퍼진다. 따라서 임의의 단위 면적(점광원을 직접 마주보는)을 통과하는 복사의 세기는 점광원으로부터의 거리의 제곱에 반비례한다. 가우스의 중력 법칙도 마찬가지로 적용될 수 있으며, 역제곱 관계에 따라 작용하는 모든 물리량에 사용할 수 있다.

역제곱 법칙은 3차원 공간에서 힘이 퍼지는 것으로 설명할 수 있다. 중력장과 전기장 등은 3차원 공간으로 퍼져 나가고, 이때 어떤 거리에 대해 퍼져 나가는 단면은 2차원이다. 즉, 힘은 넓이에 반비례하므로 거리의 제곱에 반비례해야 한다.[1]

2. 역제곱 법칙의 공식

뉴턴의 중력 법칙은 다음과 같은 방정식으로 기술된다.[1]

:

즉, 중력은 질량을 띤 두 물체의 거리의 제곱에 반비례한다. 여기서 는 중력상수이다.

뉴턴은 태양과 행성 사이에서 작용하는 인력이 두 천체의 질량과 거리에 의해 결정되므로, 어떤 특정한 천체에 국한되는 것이 아니라 질량이 있는 모든 물체 사이에 작용한다고 생각했다(만유 인력의 법칙).

쿨롱의 법칙은 다음과 같다.[2]

:

전자기력은 전하를 띤 두 물체의 거리의 제곱에 반비례한다. 여기서 k는 쿨롱 상수로, 약 이다.

2. 1. 수학적 표현

3차원 공간에서 힘이 퍼지는 것을 고려하면, 중력장과 전기장 등은 3차원 공간으로 퍼져 나가고, 이때 어떤 거리에 대해 퍼져 나가는 단면은 2차원이다. 즉, 힘은 넓이에 반비례하므로 거리의 제곱에 반비례한다.

수학적 표기에서 역제곱 법칙은 어떤 중심으로부터의 거리(d)의 함수로 변하는 세기(I)로 표현할 수 있다. 세기는 거리의 제곱에 역수에 비례한다(∝). 따라서 다음과 같이 표현할 수 있다.

:Intensity|세기영어 ∝ 1/distance|거리영어2

또한, 다음과 같이 표현할 수도 있다.

:Intensity|세기영어1/Intensity|세기영어2 = distance|거리영어22/distance|거리영어12

또는 상수량의 공식으로 표현하면 다음과 같다.

:Intensity|세기영어1 × distance|거리영어12 = Intensity|세기영어2 × distance|거리영어22

하나 이상의 광원에 대한 반지름 방향의 역제곱 법칙 장의 결과인 벡터장의 발산은 국소 광원의 세기에 비례하며, 따라서 광원 외부에서는 0이다. 뉴턴의 만유인력의 법칙은 역제곱 법칙을 따르며, 전기적 현상, 빛, 소리, 그리고 방사선 현상도 마찬가지이다.

빛의 감쇠에 관한 역제곱 법칙은 빛의 세기가 광원으로부터의 거리의 제곱에 반비례한다는 것을 설명한다. 이것은 초기의 역제곱 법칙 중 하나이다. 증명의 개요는 다음과 같다.

광원으로부터의 거리가 일정한 구면을 가정한다. 광원에서 나온 빛은 직진하므로(유클리드의 빛의 직진 법칙), 모든 빛은 이 구면을 통과한다. 즉, 어떤 지름의 구면을 가정하더라도, 그 구면을 통과하는 빛의 양은 같다. 한편 구의 표면적은 반지름의 제곱에 비례하므로, 빛의 세기는 광원으로부터의 거리의 제곱에 반비례한다.

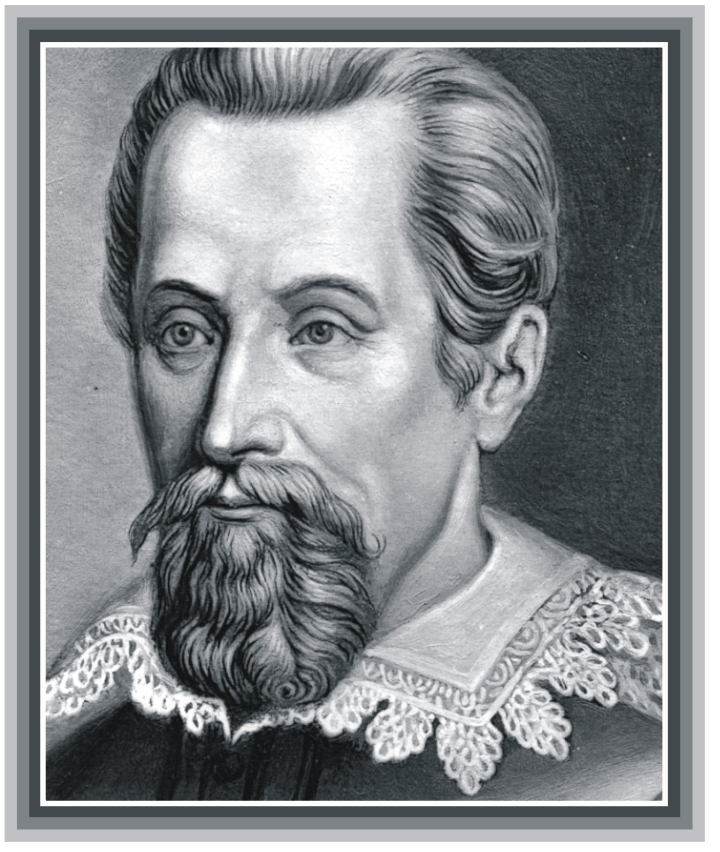

요하네스 케플러는 1596년에 발표한 저서 『우주의 신비』(Mysterium Cosmographicum)에서 평면상에 등방적으로 빛이 방출되는 경우에 대해 위와 같은 논의를 하였다. 케플러는 또한 천체에 미치는 인력에 대해서도 같은 생각이 성립한다고 추측하여, 중력에 관한 이론을 전개하였다. 케플러는 중력의 확산을 구면이 아닌 원으로 파악했기 때문에 역제곱 법칙을 유도하지 못했다. 케플러가 천체를 움직이는 원동력이 동심원상으로 퍼져나간다고 생각한 것은, 당시 알려진 행성의 궤도가 거의 동일 평면상에 있었기 때문이다(당시에는 혜성의 궤도는 계산되지 않았다).

3. 역제곱 법칙의 정당화

케플러는 1596년에 발표한 저서 《우주의 신비》(Mysterium Cosmographicum)에서 평면상에 등방적으로 빛이 방출되는 경우에 대해 위와 같은 논의를 하였다. 케플러는 천체에 미치는 인력에 대해서도 같은 생각이 성립한다고 추측하여, 중력에 관한 이론을 전개하였다.[2] 케플러는 중력의 확산을 구면이 아닌 원으로 파악했기 때문에 역제곱 법칙을 유도하지 못했다.[2] 그가 천체를 움직이는 원동력이 동심원상으로 퍼져나간다고 생각한 것은, 당시 알려진 행성의 궤도가 거의 동일 평면상에 있었기 때문이다(당시에는 혜성의 궤도는 계산되지 않았다).

빛의 감쇠에 관한 역제곱 법칙은 빛의 세기가 광원으로부터의 거리의 제곱에 반비례한다는 것을 설명하며, 이는 초기의 역제곱 법칙 중 하나이다. 광원으로부터의 거리가 일정한 구면을 가정하면, 광원에서 나온 빛은 직진하므로(유클리드의 빛의 직진 법칙), 모든 빛은 이 구면을 통과한다. 즉, 어떤 지름의 구면을 가정하더라도, 그 구면을 통과하는 빛의 양은 같다. 한편 구의 표면적은 반지름의 제곱에 비례하므로, 빛의 세기는 광원으로부터의 거리의 제곱에 반비례한다.

3. 1. 가우스 법칙과의 관계

가우스의 중력 법칙은 역제곱 법칙을 따르는 물리량에 적용될 수 있으며, 역제곱 관계에 따라 작용하는 모든 물리량에 사용할 수 있다. 3차원 공간에서 점원으로부터 힘, 에너지, 또는 다른 보존량이 균일하게 방출될 때, 구의 표면적이 반지름의 제곱에 비례하기 때문에, 방출된 복사는 광원으로부터의 거리의 제곱에 비례하여 넓어지는 영역에 퍼진다. 따라서 단위 면적을 통과하는 복사의 세기는 광원으로부터의 거리의 제곱에 반비례한다.

4. 역제곱 법칙의 사례

- '''만유인력''': 질량을 가진 두 물체 사이에 작용하는 힘은 두 물체의 질량의 곱에 비례하고, 두 물체 사이의 거리의 제곱에 반비례한다.

- '''정전기학''': 전하를 띤 두 물체 사이에 작용하는 힘은 두 전하량의 곱에 비례하고, 두 물체 사이의 거리의 제곱에 반비례한다.

- '''빛과 전자기 복사''': 점광원에서 방출되는 빛이나 전자기파의 세기(단위 면적당 에너지)는 광원으로부터의 거리의 제곱에 반비례한다.

- '''소리 (음향학)''': 점음원에서 방사되는 구면파의 음향 강도는 음원으로부터의 거리의 제곱에 반비례한다. 하지만 음압은 거리의 제곱에 반비례하는 것이 아니라, 거리에 반비례한다.

4. 1. 중력 (만유인력)

뉴턴의 중력 법칙은 다음과 같은 방정식으로 기술된다.:

여기서 G는 중력 상수이며, 중력은 질량을 띤 두 물체의 거리의 제곱에 반비례한다.

만유인력은 질량을 가진 물체 사이에 작용하는 인력이다. 뉴턴의 법칙은 다음과 같다.

:

각 물체의 물질 분포가 구면 대칭이라면, 껍질 정리에서 보여주듯이 근사 없이 물체를 점질량으로 취급할 수 있다. 그렇지 않은 경우, 거대한 물체 사이의 인력을 계산하려면 모든 점-점 인력을 벡터적으로 더해야 하며, 그 결과 인력이 정확히 역제곱 법칙을 따르지 않을 수 있다. 그러나 거대한 물체 사이의 거리가 그 크기에 비해 훨씬 크다면, 중력을 계산할 때 물체의 질량 중심에 위치한 점질량으로 질량을 취급하는 것이 근사적으로 타당하다.

이 법칙은 1645년 이스마엘 뷸리아두스에 의해 제안되었다. 하지만 뷸리아두스는 케플러의 제2, 제3 법칙을 받아들이지 않았고, 크리스티안 호이겐스의 원운동 해법(중심력에 의해 끌어당겨지는 직선 운동)도 인정하지 않았다. 실제로 뷸리아두스는 태양의 힘이 원일점에서는 인력이고 근일점에서는 척력이라고 주장했다. 로버트 훅과 조반니 알폰소 보렐리는 1666년에 중력을 인력으로 설명했다.[1] 훅의 강연 "중력에 관하여"는 3월 21일 런던의 왕립 학회에서 있었다.[2] 보렐리의 "행성 이론"은 1666년에 나중에 출판되었다.[3] 훅의 1670년 그레샴 강연에서는 중력이 "모든 천체"에 적용되며, 중력은 거리에 따라 감소하고, 그러한 힘이 없다면 물체는 직선으로 움직인다는 원리를 덧붙였다. 1679년까지 훅은 중력이 역제곱 관계를 가진다고 생각했고, 아이작 뉴턴에게 보낸 편지에서 이를 전달했다.[4] ''제 추측은 중력이 항상 중심으로부터의 거리의 제곱에 반비례한다는 것입니다.''[5]

훅은 뉴턴이 이 원리를 발명했다고 주장한 것에 대해 분개했는데, 뉴턴의 1686년 ''프린키피아''는 훅과 렌, 할리도 태양계에서 역제곱 법칙을 별도로 인식했다고 인정했고,[6] 뷸리아두스에게도 일부 공로를 돌렸다.[7]

만유인력의 법칙은 역제곱 법칙 중에서도 잘 알려져 있다. 인력에 관한 역제곱 법칙의 발견자로 로버트 훅과 아이작 뉴턴이 특히 유명하다. 훅과 뉴턴은 케플러의 생각을 확장했고, 뉴턴은 훅의 시사가 있어 “만유인력은 전방위에 영향을 주고, 그 강도는 거리의 제곱에 반비례한다”고 생각했다. 1680년에 훅은 이 법칙에 대해 언급한 서신을 뉴턴에게 보냈다. 만유인력에 대해 만족할 만한 결과를 얻은 것은 뉴턴이 저술한 『프린키피아』(Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica)에서이며, 그 초판은 1687년에 출판되었다.

4. 2. 정전기학 (쿨롱의 법칙)

전자기학에서 역제곱 법칙에는 쿨롱의 법칙이 있다. 쿨롱의 법칙은 발견자인 샤를 드 쿨롱의 이름을 따서 명명되었다. 쿨롱의 법칙에는 전기장에 대한 것과 자기장에 대한 것 두 가지가 있다. 전자는 구형 또는 점 전하가 만드는 전기장의 세기를 나타낸 것이고, 후자는 쌍극자의 한쪽 극이 만드는 자기장의 세기를 나타낸 것이다.쿨롱의 법칙은 근접 작용론 입장에서는 전자기장에 관한 법칙으로 설명되지만, 뉴턴의 만유인력처럼 두 물체 사이에 작용하는 힘으로 나타낼 수도 있다. 이 경우, 전기장에 관한 쿨롱의 법칙은 "전하를 가진 입자끼리 작용하는 정전기력의 크기는 입자 간 거리의 역제곱에 비례한다"라고 표현할 수 있다. 쿨롱 자신은 비틀림 저울을 이용하여 두 개의 대전된 물체 사이에 작용하는 힘을 측정함으로써 정전기력에 관한 쿨롱의 법칙을 발견하였다.[8]

두 개의 전하를 띤 입자 사이의 인력 또는 척력은 전하의 곱에 정비례할 뿐만 아니라, 두 입자 사이의 거리의 제곱에 반비례한다.This is called Coulomb's law|쿨롱의 법칙영어 지수가 2에서 벗어나는 정도는 1015 분의 1보다 작다.

:

전자기력은 전하를 띤 두 물체의 거리의 제곱에 반비례한다. 여기서 k는 쿨롱 상수로, 약 이다.

4. 3. 빛과 전자기 복사

강도(또는 조도 또는 조사량)는 점광원으로부터 방출되는 빛이나 다른 선형파의 경우(광원에 수직인 단위 면적당 에너지) 광원으로부터의 거리의 제곱에 반비례한다. 따라서 (같은 크기의) 두 배 멀리 떨어진 물체는 같은 시간 동안 에너지의 1/4만 받는다.[9]더 일반적으로, 파면의 조사량, 즉 전파 방향의 단위 면적당 세기(또는 파워)는 광원으로부터의 거리의 제곱에 반비례한다(흡수나 산란에 의한 손실이 없다고 가정할 경우).

예를 들어, 태양으로부터의 방사 강도는 수성(0.387 AU) 거리에서 제곱미터당 9126 와트이지만, 지구(1 AU) 거리에서는 제곱미터당 1367와트이다. 거리가 약 3배 증가하면 방사 강도는 약 9배 감소한다.

등방성 방사체가 아닌 파라볼라 안테나, 전조등, 레이저와 같은 경우, 유효 원점은 빔 조리개 뒤쪽 멀리 위치한다. 원점에 가까이 있으면 반지름을 두 배로 하기 위해 멀리 갈 필요가 없으므로 신호가 빠르게 감소한다. 레이저처럼 원점에서 멀리 떨어져 있고 여전히 강한 신호를 가지고 있는 경우 반지름을 두 배로 하고 신호를 줄이려면 매우 멀리 이동해야 한다. 즉, 등방성 안테나의 모든 방향으로 넓게 퍼지는 빔에 비해 좁은 빔 방향으로 더 강한 신호 또는 안테나 이득을 갖게 된다.

사진술과 무대 조명에서 역제곱 법칙은 피사체가 광원에 가까워지거나 멀어짐에 따라 조명의 차이 또는 "감소"를 결정하는 데 사용된다. 빠른 근사치를 위해 거리를 두 배로 하면 조명이 1/4로 줄어든다는 것을 기억하는 것으로 충분하다.[9] 또는 마찬가지로, 조명을 절반으로 줄이려면 거리를 1.4배(2의 제곱근) 증가시키고, 조명을 두 배로 하려면 거리를 0.7(1/2의 제곱근)로 줄인다. 조명체가 점광원이 아닌 경우에도 역제곱 법칙은 종종 유용한 근사치이다. 광원의 크기가 피사체까지의 거리의 5분의 1 미만일 경우 계산 오차는 1% 미만이다.[10]

점광원으로부터의 거리가 증가함에 따라 간접적으로 이온화되는 방사선의 전자기 플루언스(Φ)의 감소 비율은 역제곱 법칙을 사용하여 계산할 수 있다. 점광원에서 나오는 방출은 방사형 방향을 가지므로 수직 입사에서 교차한다. 이러한 껍질의 면적은 4π''r'' 2이며, 여기서 ''r''은 중심으로부터의 반지름 거리이다. 이 법칙은 진단 방사선 사진술과 방사선 치료 치료 계획에서 특히 중요하지만, 광원의 크기가 거리보다 훨씬 작지 않으면 실제 상황에서는 이 비례 관계가 성립하지 않는다.

점광원(예: 무지향성 등방성 방사체)에서 방출되는 총 전력을 ''P''라고 하자. 광원으로부터 충분히 먼 거리(광원의 크기보다 훨씬 큰 거리)에서는, 광원으로부터의 거리가 증가함에 따라 이 전력은 점점 더 큰 구면에 분포된다. 반지름 ''r''인 구의 표면적이 ''A'' = 4''πr'' 2이므로, 거리 ''r''에서의 복사 강도 ''I''(단위 면적당 전력)는 다음과 같다.

:

에너지 또는 강도는 거리 ''r''이 두 배가 되면 (4로) 감소하며; dB로 측정하면 거리가 두 배가 될 때마다 6.02 dB씩 감소한다.

4. 4. 소리 (음향학)

음향학에서 점음원에서 방사되는 구면파의 음압은 거리가 두 배가 되면 50% 감소한다. dB로 측정하면 감소량은 6.02 dB이다. 음압 비율은 역제곱 법칙을 따르지 않고 역비례(역거리 법칙)를 따른다.:

입자 속도 의 동위상 성분도 순간 음압 와 동일하게 역비례한다.

:

근거리장에는 음압과 90° 위상차를 가지는 직교 성분의 입자 속도가 존재하며, 이는 시간 평균 에너지 또는 음의 세기에 기여하지 않는다. 음향 강도는 RMS 음압과 RMS 입자 속도의 ''동위상'' 성분의 곱이며, 둘 다 역비례한다. 따라서 음향 강도는 역제곱 법칙을 따른다.

:

5. 비유클리드 기하학에서의 역제곱 법칙

비유클리드 기하학, 특히 쌍곡기하학 공간에서도 기본적인 역제곱 법칙이 적용된다. 이러한 공간에 존재하는 곡률은 물리 법칙을 바꾸어 우주론, 일반 상대성 이론, 끈 이론과 같은 다양한 분야에 영향을 미친다.[11]

존 D. 배로는 2020년 논문 "비유클리드 뉴턴 우주론"에서 쌍곡 3차원 공간(H3) 내에서 힘(F)과 퍼텐셜(Φ)의 거동을 확장하여 설명한다. 그는 F와 Φ가 F ∝ 1 / R² sinh²(r/R) 및 Φ ∝ coth(r/R)의 관계를 따른다고 설명하는데, 여기서 R은 곡률 반지름을, r은 초점으로부터의 거리를 나타낸다.

임마누엘 칸트가 처음 제안한 공간 차원의 개념은 역제곱 법칙과 관련하여 여전히 논쟁의 여지가 있다.[12] 디미트리아 엘렉트라 가치아와 렉스 D. 램지어는 2021년 논문에서 역제곱 법칙이 공간의 차원보다는 힘 분포 대칭과 더 밀접하게 관련되어 있다고 주장한다.

비유클리드 기하학과 일반 상대성 이론의 맥락에서 역제곱 법칙으로부터의 편차는 법칙 자체가 아니라 두 물체 사이의 힘이 순간적이라는 가정에서 발생하는데, 이는 특수 상대성 이론에 모순된다. 일반 상대성 이론은 중력을 시공간의 곡률로 재해석하여 입자가 이 곡률 시공간에서 측지선을 따라 움직이도록 한다.[13]

6. 역제곱 법칙의 역사

14세기 옥스퍼드 계산가들의 존 덤블턴(John Dumbleton)은 함수 관계를 그래프 형태로 표현한 최초의 인물 중 한 명이었다. 그는 "균일하게 불균일한 운동의 위도는 중간점의 정도에 해당한다"는 평균 속도 정리에 대한 증명을 제시했고, 이 방법을 사용하여 그의 저서 ''Summa logicæ et philosophiæ naturalis''(약 1349년)에서 조명 강도의 정량적 감소를 연구했지만, 역제곱 법칙을 밝혀내지는 못했다.[14]

요하네스 케플러(Johannes Kepler)는 그의 저서 ''Ad Vitellionem paralipomena, quibus astronomiae pars optica traditur''(1604년) 제1권 명제 9에서 점광원에서 빛의 확산이 역제곱 법칙을 따른다고 주장했다.[15][16]

1645년, 프랑스 천문학자 이스마엘 뷜리아르두스(Ismaël Bullialdus)(1605~1694)는 그의 저서 ''Astronomia Philolaica''에서 "중력"이 거리의 역수에 따라 약해진다는 요하네스 케플러의 제안을 반박하고, "중력"이 거리의 역제곱에 따라 약해진다고 주장했다.[17][18][19]

잉글랜드에서는 성공회 주교 세스 워드(Seth Ward (bishop of Salisbury))(1617~1689)가 그의 비판서 ''In Ismaelis Bullialdi astronomiae philolaicae fundamenta inquisitio brevis''(1653년)에서 뷜리아르두스의 아이디어를 알리고, 그의 저서 ''Astronomia geometrica''(1656년)에서 케플러의 행성 천문학을 알렸다.

1663~1664년, 영국의 과학자 로버트 훅(Robert Hooke)은 그의 저서 ''Micrographia''(1666년)에서 대기의 높이와 지표면의 기압 사이의 관계를 논의했다. 그는 중력이 고도에 따라 감소하기 때문에 지구 표면의 공기압은 대기의 높이에 비례한다고 주장했다. 훅이 명시적으로 언급하지는 않았지만, 그가 제안한 관계는 중력이 지구 중심으로부터의 거리의 역제곱에 따라 감소하는 경우에만 참이 된다.[20][21]

만유인력의 법칙은 역제곱 법칙 중에서도 잘 알려져 있다. 인력에 관한 역제곱 법칙의 발견자로 로버트 훅과 아이작 뉴턴이 특히 유명하다. 훅과 뉴턴은 케플러의 생각을 확장했고, 뉴턴은 훅의 시사가 있어 “만유인력은 전방위에 영향을 주고, 그 강도는 거리의 제곱에 반비례한다”고 생각했다. 1680년에 훅은 이 법칙에 대해 언급한 서신을 뉴턴에게 보냈다. 뉴턴은 프린키피아』(Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica)에서 만유인력에 대해 만족할 만한 결과를 얻었으며, 초판은 1687년에 출판되었다.

전자기학에서 역제곱 법칙으로 쿨롱의 법칙이 있다. 쿨롱의 법칙은 발견자인 샤를 드 쿨롱의 이름을 따서 명명되었다.

참조

[1]

서적

General history of astronomy

Cambridge University Press

2009

[2]

서적

The History of the Royal Society of London

https://books.google[...]

1756

[3]

서적

Theoricae mediceorum planetarum ex causis physicis deductae

https://books.google[...]

Ex typographia S.M.D.

1666

[4]

학술지

An Unpublished Letter of Robert Hooke to Isaac Newton

1952

[5]

문서

Hooke's letter to Newton of 6 January 1680

[6]

서적

The Mathematical Principles of Natural Philosophy

https://books.google[...]

B. Motte

1729

[7]

서적

The Cambridge Companion to Newton

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2002

[8]

학술지

New Experimental Test of Coulomb's Law: A Laboratory Upper Limit on the Photon Rest Mass

1971

[9]

서적

Lighting for TV and Film

https://books.google[...]

CRC Press

1999

[10]

서적

The Light Measurement Handbook

https://cgvr.informa[...]

International Light

1997

[11]

학술지

Non-Euclidean Newtonian cosmology

2020

[12]

학술지

Dimensionality, symmetry and the Inverse Square Law

2021

[13]

웹사이트

Introduction to Non-Euclidean General Relativity

https://web.mit.edu/[...]

MIT OpenCourseWare

2023-07-30

[14]

서적

Before Galileo: The Birth of Modern Science in Medieval Europe

Overlook Duckworth

2012

[15]

서적

Ad Vitellionem paralipomena, quibus astronomiae pars optica traditur

https://books.google[...]

Apud Claudium Marnium & haeredes Ioannis Aubrii

1604

[16]

학술지

The Archaeology of the Inverse Square Law: (1) Metaphysical Images and Mathematical Practices

https://articles.ads[...]

2005

[17]

문서

Note: Both Kepler and William Gilbert had nearly anticipated the modern conception of gravity, lacking only the inverse-square law in their description of "gravitas".

[18]

서적

Astronomia Philolaica

https://books.google[...]

Simeon Piget

1645

[19]

웹사이트

Ismael Boulliau

https://mathshistory[...]

University of Saint Andrews

2006

[20]

학술지

The Archaeology of the Inverse Square Law: (1) Metaphysical Images and Mathematical Practices

2005

[21]

서적

Micrographia

https://books.google[...]

Science Heritage

1665

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com